INTERVIEW

研究者インタビュー

2025.08.20

研究者インタビュー

Vol.78

眼科医の知見×工学的視点で眼底画像診断の核心に迫る

目の疾患は、単に「見えにくくなる」だけでなく、患者の生活や社会参加にも大きな影響を与えます。高橋先生は眼科医としての視点を生かし、患者の声を起点とした研究と社会実装を目指して、企業との連携にも力を入れています。今回は、臨床から研究へと橋を架けるその姿勢と、産学連携における工夫についてうかがいました。

- プロフィール

-

東京科学大学

眼科

講師

高橋洋如先生

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室URA(特任准教授)

インタビュアー詳細

磯部洋一郎

研究について

まずは先生のご経歴と現在の所属についてお聞かせください。

- 高橋:

- 2007年に本学医学部を卒業後、附属病院にて初期研修をおこない、眼科に入局し、今年で15年目になりました。眼科の一般診療を学んでいく中で、網膜疾患の診療や手術に強く惹かれ、杏林大学に国内留学して専門性を深めました。研究に本格的に取り組みたくなり、本学の大学院に進学したのも、ちょうどその頃のことです。大学院修了後は、2022年から2年間、マサチューセッツ工科大学(MIT)に研究員として留学しました。現在は、本学の眼科学教室にて、臨床と研究を両立して取り組んでいます。専門は眼の画像解析と眼疾患の治療で、とくに網膜疾患の診断・治療と、AIや画像処理技術を活用した診断支援の研究に注力しています。

なぜ眼科を選ばれたのでしょうか。きっかけはありましたか?

- 高橋:

- 実は私の父も本学を卒業している眼科医で、「眼科」という領域が、ほかの方と比べるともともと身近にあったのが一つの大きな要因だと思います。そして、直接的にきっかけとなったのは、中学生時代に取り組んだ自由研究でした。メガネによる屈折矯正について調べて「面白い」と感じたことを覚えています。医師を目指して大学に入り、さまざまな勉強をしていくなかで本格的に眼科に魅力を感じたのは、白内障の手術を見学したときです。白内障手術は、白濁してしまった水晶体を取り除き、代わりに透明な眼内レンズを挿入する手術なのですが、手術によって視力が劇的に改善する場面を生で見たときの感動は今でも忘れられません。「こんなにダイレクトに治療効果がわかる医療があるのか」と衝撃を受けました。その日をきっかけに、少しでも早く一人前の眼科手術医になりたいという一心で、研鑽を積んできました。

大学卒業後、大学院で再び学ぶことを決めた理由について教えてください。

- 高橋:

- 医師になりたての頃は、一般診療や手術治療への興味が強くありました。しかし、本学の眼科教室には「入局初年度に研究を始めて発表する」という習慣があり、1年目から研究に取り組むことになったのです。医師としてのこれからの長いキャリアを見据えた際に、しっかりと研究に取り組んでみようという気持ちが芽生えました。研究者として転機となったのは、初めて参加した海外の学会での経験です。当教室の大野京子教授が海外の大きなステージで研究発表している姿を見て、純粋に憧れました。国内外の学会において一線で活躍している教授を近くでみたり、直接話を聞いたりしているうちに、「自分も世界に向けて発信できる医師になりたい」と強く感じるようになりました。それまでは、「研究=いい結果を出さないといけない」と思っていたのですが、結果だけでなく、発表に至るまでのプロセスそのものが評価されることに気づいたのもその頃です。まずは研究の方法やまとめ方を基礎から学んで、一つずつ忠実に進めていけば、もしかしたら素晴らしい結果が得られるかもしれない。そういった発見や経験によって研究の魅力を強く感じるようになっていったことが、今でも研究に携わっている理由だと思います。

先生の研究テーマと、マサチューセッツ工科大学(MIT)での経験について教えてください。

- 高橋:

- 私は、眼の画像について研究しています。大学院生時代、企業の方と協力して未承認の医療機器を使用した研究を経験してから、光干渉断層計(Optical Coherence Tomography:OCT)という検査機器に関心を持ちました。実際にOCTを使用して患者さんのデータを収集・分析していくなかで得られる学びはとても大きいものでした。同時に、企業の方々との共同研究となると、どうしてもデータを直接預かれないというケースもあり、行き詰まることも多々ありました。それならば開発側に回った研究にも参加してみたいと考えるようになったのが、マサチューセッツ工科大学への留学を決めた理由です。具体的には、OCTを開発する教室に入って、ラボではミーティングへの参加、データの解釈、臨床への応用などを行い、同時に所属した医療センターでは患者データの収集と解析をおこなっていました。

チャレンジ精神が素晴らしいですね。

- 高橋:

- 現地の皆さんにも「工学部出身者ではないのによく来たね」と言っていただきました。最初はとにかく専門用語もわからなくて。「自分が何を理解していないのかが、理解できていない」という状態だったので、とにかくメモを取ってデスクに持ち帰って、徹底的に調べて理解することから始めました。幸いにも、周りの方々に恵まれ、多くを教わり、今日の研究にも大きく活きています。留学し始めて1年くらい経過してから、やっと自分のやりたいことをまとめたり、意見を出したりできるようになりました。

今現在も、画像について研究されているとうかがいました。

- 高橋:

- そうですね。現在取り組んでいる研究テーマは大きく2つあります。一つは、医療現場で取得された眼の画像データを後ろ向きに解析し、疾患の新たな傾向や治療効果に関する知見を得る、いわゆる臨床研究。患者の同意を得たうえで実施しており、幅広い眼疾患を対象としています。

- もう一つは、未承認医療機器を用いた眼底画像撮影法の開発に関する研究です。私が特に興味を持っているのが「眼底」です。眼底は、血管や神経組織をほぼ透明な組織を通して、非侵襲的に直接観察できる、非常に貴重な部位だと考えています。そこから得られる情報は、眼の病気にとどまらず、全身の健康状態にも関係しています。例えば、動脈硬化や糖尿病などの血管性疾患は、眼底の変化と関連することが古くから知られています。その事実だけでなく、最近では、それらの所見を定量化することで、リスク評価に活用しようという動きも進んでいるのです。

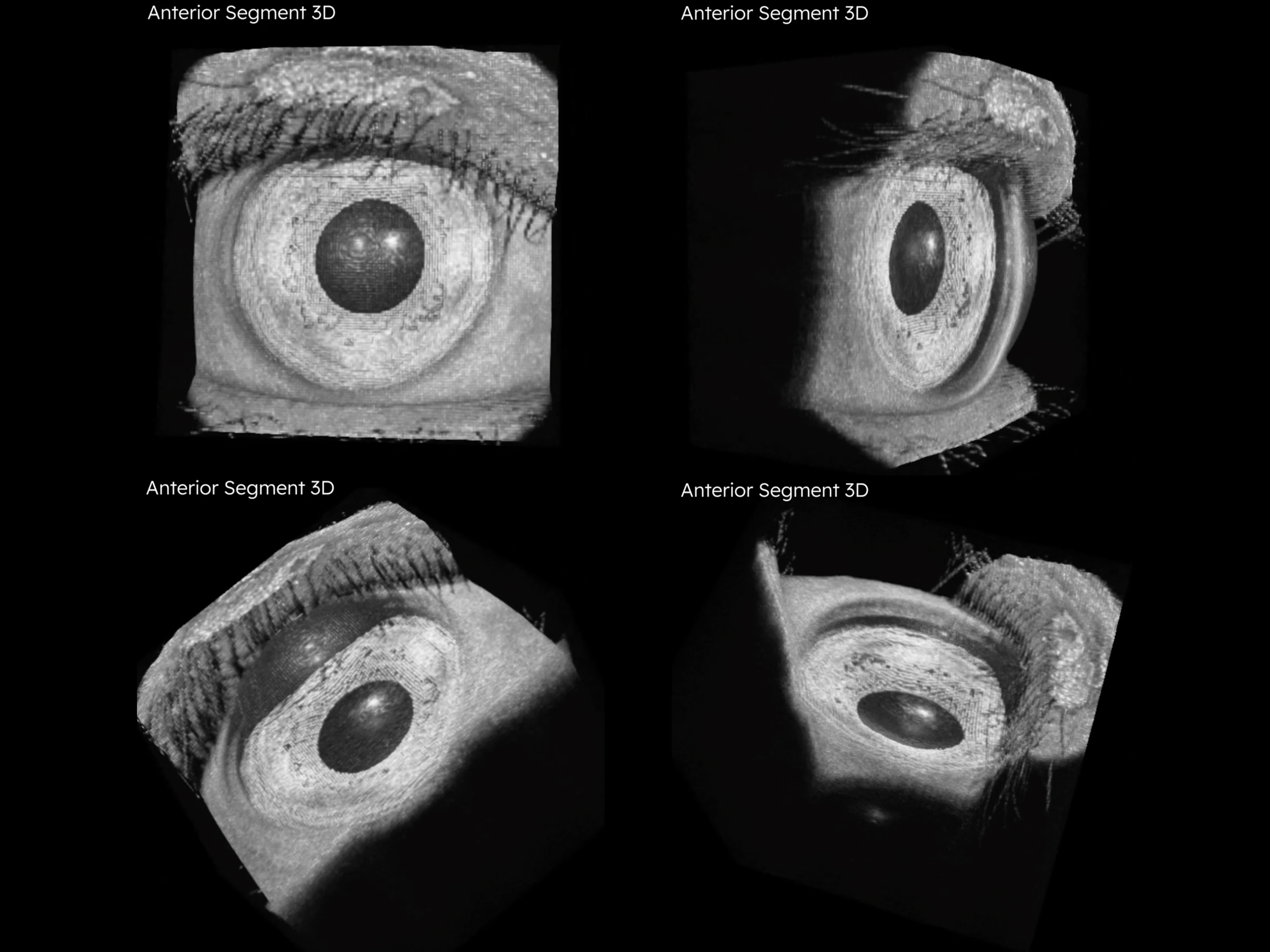

眼を多角的にみられる画像を使って解析を行う(出典元:https://intalight.com/)

- さらに、アルツハイマー病や自閉症といった神経疾患についても、眼底画像から、関連を示す指標が得られる可能性があるという研究も出てきています。私自身も、帰国後はそういった眼底画像から得られる包括的な健康情報の抽出に注目して研究を進めているところです。

未承認機器を使用したということは、従来の方法では眼底の画像から体全体の状態を確認するのは難しかったということなのでしょうか。

- 高橋:

- そうですね。やはり従来の二次元画像だけでは限界があったと思います。OCTには、三次元での撮影が可能であり、かつ画像の定量化がしやすいという大きな利点があります。近年では、ディープラーニングやAIを用いた画像解析も進み、人の目だけでは気付かれなかったような隠れた傾向も抽出できるようになってきました。眼底画像は、こうしたAI技術と非常に相性が良いので、今後の発展がますます楽しみな分野です。

近視の診療が強みだとうかがいました。

- 高橋:

- 本学は、近視の診療や研究において、世界的にも非常に高い水準を有していると自負しています。これまでの長きにわたる診療や研究での経験に基づいて、新たな知見を創出し治療法を提案していくことは、私たちの重要な使命の一つだと考えています。近視はアジア、そのなかでも東アジアにとくに多くみられる疾患です。アジア圏の人口増加と比例して、近視の患者数も世界的に一層増加していくと考えられており、社会的関心も高まりつつあります。産業界からの注目も集まる中で、正確な医学的知見を広く発信し、正しい理解と適切な対応につなげていくことが、私たちの責務であると考えています。

近視の治療に関する研究では、どのようなことに取り組んでいらっしゃいますか。

- 高橋:

- 実は、私自身も10年ほど前までは、近視は「治るものではない」と思っていました。「そもそも近視は病気ですか?」と言われて、返答に困ることがありました。しかし、ここ10年くらいの間で、眼球を画像化する技術が大きく進歩し、「近視が進む=眼球が後方に伸びる」状態を正確に測定する技術も進んでいます。さらに進んで、構造的な異常があれば、「眼鏡をかければいい」という問題ではないといえます。例えば子どもたちの近視の進行の抑制が、将来的な強度近視や合併症のリスクを抑えることにつながる可能性があるという視点から、小児期からの適切な治療の重要性が高まっています。屋外活動の時間を増やすことや、近視抑制効果が期待される点眼薬の使用、さらには専用設計のコンタクトレンズによる治療などが代表的な治療ですが、社会的な関心が高まっていることもあって、近視治療は眼科の中でも非常に注目されている分野の一つです。

先生の研究における今後の展望について教えてください。

- 高橋:

- 現在、いくつかの研究に着手しているなかで、強く感じている課題があります。それは、企業と協働したいと思った際に生じる利益相反の問題です。実際、医師としての立場から「こういうものが必要だ」と思っても、自ら製品開発に深く関わることには一定の制限があり、そこに難しさを感じます。そのようなときこそ、産学連携に関する知見や枠組みをうまく活用させていただきたいです。製品化・商業化という視点を持ちながら、医療現場のニーズとの間にあるギャップを橋渡しにより解決していくことが重要だと思っています。実際、留学中にはアメリカのメディカルセンターに所属しながら、日本の企業が海外で治験を実施する場面に立ち会った経験があります。現地のいち医療スタッフとして治験の実施に向けた準備に携わるなかで、日本と海外の医療・産業界の間で、どのように動き、どのように信頼を築いていくのかを学びました。このような経験も踏まえながら、今後は医療と産業の間にある溝を少しでも埋めていけたらと考えています。

産学連携について

産学連携について、とても積極的だとお見受けしています。先生のこれまでの産学連携の取り組みについて、教えてください。

- 高橋:

- 最初に企業と一緒に研究したのは、大学院時代でした。その時にエンジニアの方と積極的な意見交換をして得た学びは、本当に大きかったと思います。4年間ほどで試作機が製品化されたので、貴重な経験になりましたし、貢献できたかなと思っています。その次に、OCTのメーカーと、画像のAI解析について研究しました。現在は、国内外の企業と研究を日常的にやらせていただいています。研究でお付き合いした方々って、プロジェクトが終わっても久しぶりにお会いすると話ができたり、技術的な相談もできるのです。非常に有意義だなと思いますし、そういったことも共同研究のメリットだと感じます。

AI解析の研究も、今もなお続けていらっしゃるのでしょうか。

- 高橋:

- そうですね。眼のなかの透明な組織である「硝子体」という組織は、画像化するのがとても難しくて。企業の方のAI技術と私たちが撮った画像との組み合わせで、今まで見えなかったものを「見える」ようにできて。これは特許に登録すべきだと考え、企業の方や産学連携にご協力いただきました。

研究者の方々はどうしても論文が優先となり、知的財産の出願が後回しになってしまうことも少なくないのかなと考えていました。

- 高橋:

- そうですね。自分たちが今取り組んでいる研究には、世界中のどこかで同じようなことを考えている方が同時期に何人もいる可能性があると思っています。だからこそ、何かしらの成果を生み出せたのであれば、論文として発表するだけでなく、特許としてきちんと権利を確保しておくことも重要だと感じています。そして、一般社会や企業の方々にも使っていただける可能性があるものに関しては、なおさら知的財産として登録しておくことが大切です。常に「これが誰かの役に立つかもしれない」という視点を持って、特許という形で残していきたい。そうした手続きを自ら経験することも、自分にとってはポジティブで、学びの多い取り組みだと考えています。

産学連携において、きっかけになった出来事はありましたか。

- 高橋:

- 私が取り組んでいる眼科の画像に関する研究では、工学的な知識が必要です。新しい技術を日々の診療にどう応用するかを考える上で、医学と工学両方の知識があるチームであると強いですし、知識があることで自ずとアイディアが湧いてくる。そういう意味で自分自身の強みを活かしたく、企業の方と一緒に研究したいと考えました。

先生は社会実装に対する意識が高いですね。

- 高橋:

- そうですね。もともとは、研究している姿そのものに憧れてこの道に入りましたし、「良い成果を出してそれを皆に見てもらいたい」という気持ちが出発点でした。ただ、留学先でご一緒したジェームズ・フジモト先生(※OCTの発明者としても知られる方)から受けた影響はとても大きかったです。フジモト先生は常に「それは本当に社会の役に立つのか?」という視点を持ち続けておられて、ご自身の研究に対しても、また僕たち若手にも同じ問いを投げかけてくださいました。その姿勢を目の当たりにして以来、私自身もなるべく「社会の役に立つかどうか」という視点を意識しながら、研究や開発に取り組むようにしています。

先生は企業の方ととてもよい関係を築かれているなと感じました。企業の方々とのコミュニケーションにおいて、注意したり、工夫したりすることはありますか。

- 高橋:

- まず、私たち医療従事者としての仕事の価値をきちんと理解いただくことが重要だと考えています。例えば、画像データを収集するにしても、患者との信頼関係を築いたうえで、一つずつプロセスを経て撮影している——それは決して簡単なことではありませんし、医療現場ならではの配慮や手間が必要だということを、きちんとお伝えしています。アメリカでは、本当に患者の一人ひとりが全くといっていいほど異なる価値観を持っていて。まさに「一対一」の信頼関係なくして、協力は得られないと痛感しました。こちらから「こうしたい」と積極的に伝えなければ、相手を動かすのは難しい。一方で、企業の方々は、自分たちの技術が現場で本当に求められているのか、役に立ちそうかというフィードバックを求めておられます。そのため、私たちの立場から見て「これは有用だ」と感じたときには、率直にその価値をお伝えするようにしています。また、技術的なタスクに対する感覚のズレを感じる場面も少なくありません。私たちが「これは相当難しそう」と感じるようなことでも、企業側にとっては「時間があれば実現可能」というようなケースもあって。そのズレは、しっかりと顔を合わせて話す中で、お互いの感覚をすり合わせていくことが大切だと感じています。直接会ってコミュニケーションを取る時間も大切にして、信頼関係を築くよう心がけています。

産学連携を通じた企業との関わりの中で、象徴的なエピソードはありましたか。

- 高橋:

- 産学連携の経験を通して、視野が広がったと思います。親しくなった方々とは「留学先はどこがいいかな?」というような相談もフランクにさせていただいて。多くの方とご一緒させていただいたことで、キャリア全体を見渡すうえでも大きな刺激を受けました。自分にとって、産学連携にはハードルが高いと感じたり、理解しきれない部分もあったのですが、実際に経験すると、「そういうことだったのか」と腑に落ちることも多くあり、社会の仕組みといったことが少し理解できたと思います。

先生ご自身が起業されるケースもありますが、先生はそういったところにご関心はございますか?

- 高橋:

- そうですね。前提として、起業自体が目的というわけではないというのが私の考えです。ただ、例えば日本の技術を世界に広げていきたいという思いがあるならば、従来の形に凝り固まらずに、新しい形を模索することも必要ではないかと感じます。その意味で、ベンチャー企業のような形をつくることで物事が前に進みやすくなるのであれば、それも一つの選択肢としてあり得ると思います。また、従来の日本の企業が資本金を持って海外に展開するパターンもありますが、海外には海外のルールや事情があり、単純には受け入れてもらえない場面も少なくない。大学や企業という枠に収まらないチームの方が、解決に近づけるのではないかと思っています。起業はそのための手段として、一つの選択肢にあがるのではないでしょうか。

プロモーター教員について

先生がプロモーター教員になられたきっかけについて教えてください。

- 高橋:

- 教室の大野先生から勧めていただきました。実際にやってみると、第一線で活躍されている先生方と直接話す機会が得られて、とても有意義な経験になっています。病院内で顔を合わせることはあっても、みなさん非常にお忙しいので、落ち着いて話をする時間がないんですよね。プロモーターのイベントでは、ポスター発表などといった形式もあり、自分の研究について発表する機会もありますし、他の研究者に質問したり議論したりする時間もきちんと用意されている。それがとても貴重な機会だと感じています。ただ、「では来週また話しましょう」といった継続的な関係につなげるのは簡単ではなく、そこには一つハードルがあると実感しています。

プロモーター教員としてやりたいことなど、お考えがありましたら教えてください。

- 高橋:

- そうですね。僕自身、海外に行っていろいろな方たちと一緒に仕事をする中で、人とのつながりの大切さを改めて実感しました。自分専門領域の中だけで完結せず、学内外・分野を越えてさまざまな先生方と関わることが、研究においてもキャリアにおいても非常に大事だと思っています。普段関わりのない先生であっても、発表を聞いたら質問してみるなど、ちょっとしたコミュニケーションが新しい発見やコラボレーションにつながることがあります。若い先生には、自分の領域にとどまらず、積極的に他分野の話にも耳を傾けてほしいですし、僕自身の経験も伝えていけたらと思っています。一緒に前向きな空気をつくっていけたら嬉しいですね。

我々に対する要望がありましたらお聞かせください。

- 高橋:

- これまでも、知財や契約に関して丁寧にサポートいただいていて、本当に助かっています。今後も引き続きお願いします。また、学内の他の研究者や統計の専門家など、異分野の先生方とのつながりを広げていく上で、マッチングの機会や情報共有の場を提供していただけるとありがたいです。研究資金についても、募集があることを知っていても実際に動くのが難しいことがあります。研究の初期段階で「この資金に合いそうですよ」といった具体的な紹介があると、研究の方向性やテーマ設定に役立ちますし、応募の機会を逃さずにすむと思います。とくに若手研究者にとっては、どのタイミングで、どんな申請が可能なのかを知るだけでも大きな助けになるはずです。企業との連携についても、もし募集情報やマッチングの機会があればぜひ共有していただけたらと思います。工学系など専門性の高い分野では、私たち医療系研究者がすべてを把握しているわけではないので、むしろ「お任せする部分」と「自分たちが担う部分」を明確にして連携できると、質の高い共同研究になるのではと期待しています。

最後に

プライベートの過ごし方や、ご趣味などについて教えてください。

- 高橋:

- アメリカ留学中に、ウィンタースポーツに親しむようになりました。子どもが始めたことがきっかけでアイスホッケーやスキーを好きになり、帰国後も楽しんでいます。現地ではアイスホッケーの道具も全部貸してもらえて、環境も整っていました。子どもが地域のチームに入ってプレーしている姿は、親として見ているだけでもすごく面白かったですね。高速でぶつかったりするのが、とてもかっこよくて(笑)。最初は立っているだけでも大変そうだったんですけど、だんだん上達していく姿に感動しました。

- 日本ではアイスホッケーをやれる場所が少ないんですが、スキーは今も続けています。寒波が来ると「寒いな」とか「電車止まっちゃうかな」などと思うこともありますが、「もしかしたら今週末は雪がいいかもしれない」と考えると、寒い日も少し楽しみに感じられるんです。そういう意味で、スキーは気分転換としてもすごく良いですね。冬になると新潟に滑りに行ったりもしています。それ以外だと、学生時代からサッカーをやっていたので、今も見るのが好きですし、マリンスポーツも少しずつ興味が出てきて、家族と一緒に始められたらと思っています。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

- 医療イノベーション機構

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。