INTERVIEW

研究者インタビュー

2025.08.13

研究者インタビュー

Vol.77

臨床に根ざした免疫研究の最前線――細胞治療の可能性を拓く

「研究職に進む」と決めていた大学時代から現在まで、一貫して“臨床とつながる研究”を志してきた田中ゆきえ先生。がん免疫、移植医療、細胞治療と研究分野を広げながらも、その根底にあるのは「患者さんの姿が見える研究を」という信念です。自身の研究成果が企業との共同研究や臨床現場に実装されていく過程を経験し、今は原点ともいえる東京科学大学の研究室で次のステージに挑んでいます。今回は、田中先生がこれまで歩んできた研究者としての軌跡と、支援者・教育者という多面的な立場から見据える未来の展望について、お話をうかがいました。

- プロフィール

-

東京科学大学

微生物・感染免疫解析学

准教授

田中ゆきえ先生

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室URA(特任准教授)

インタビュアー詳細

細川奈生

研究について

先生の研究について教えてください。

- 田中:

- もともと研究職に進もうと決めていました。大学卒業後も免疫学領域に関心があり、特に移植医療のように患者さんと深く関わる分野に惹かれていったのを今でも覚えています。そんな中「研究をしてみないか」と声をかけていただいたことがきっかけで、研究の世界に飛び込むことになったのです。最初は臨床移植や細胞治療に関する研究に取り組み、大変興味深かったです。自分の研究テーマとしてやりたいことを見つけたいという思いで、がんセンターで働きながら研究テーマを模索する時期が続きました。その中で、「あなたは研究者の道に進んだほうがいい」と背中を押してくださる先生方に出会い、社会人として修士課程を修了した後、大阪に移って博士課程へと進みました。学生として本格的に研究に打ち込むことにしたのです。HTLV-1関連疾患の診断や発症予防法・治療法の開発に応用できる免疫性のバイオマーカーの探索から、今は、CAR-T細胞療法や造血幹細胞移植後の免疫構築に関わる研究をおこなっています。

そのような研究に取り組むきっかけについて教えてください。

- 田中:

- 博士課程が終わる頃に、がんセンター時代の先生から「戻ってきて研究室を立ち上げてほしい」とお声がけいただいたことがキッカケで、自治医科大学さいたま医療センターで本格的に免疫研究に取り組み始めました。そこでの研究は自分にとても合っていて、7年間にわたり研究を続けました。ただ、当時子育て真っ只中でもあり、自由に動けないことも多く、研究も育児もなかなか思うようにいかない日々。海外留学もタイミングが合わず泣く泣く断念しましたが、そんな中で出会ったのが「細胞治療」という研究テーマです。この研究は私にとって特別なもので、自分の研究成果が企業との共同研究、そして臨床での応用へとつながっていく過程を見ることができました。最終的にはその臨床研究が動き出したことを見届けて、「一区切りついた」と感じ、次のステップへ進むことにしました。

その後は新しい研究に取り組まれたのですね。

- 田中:

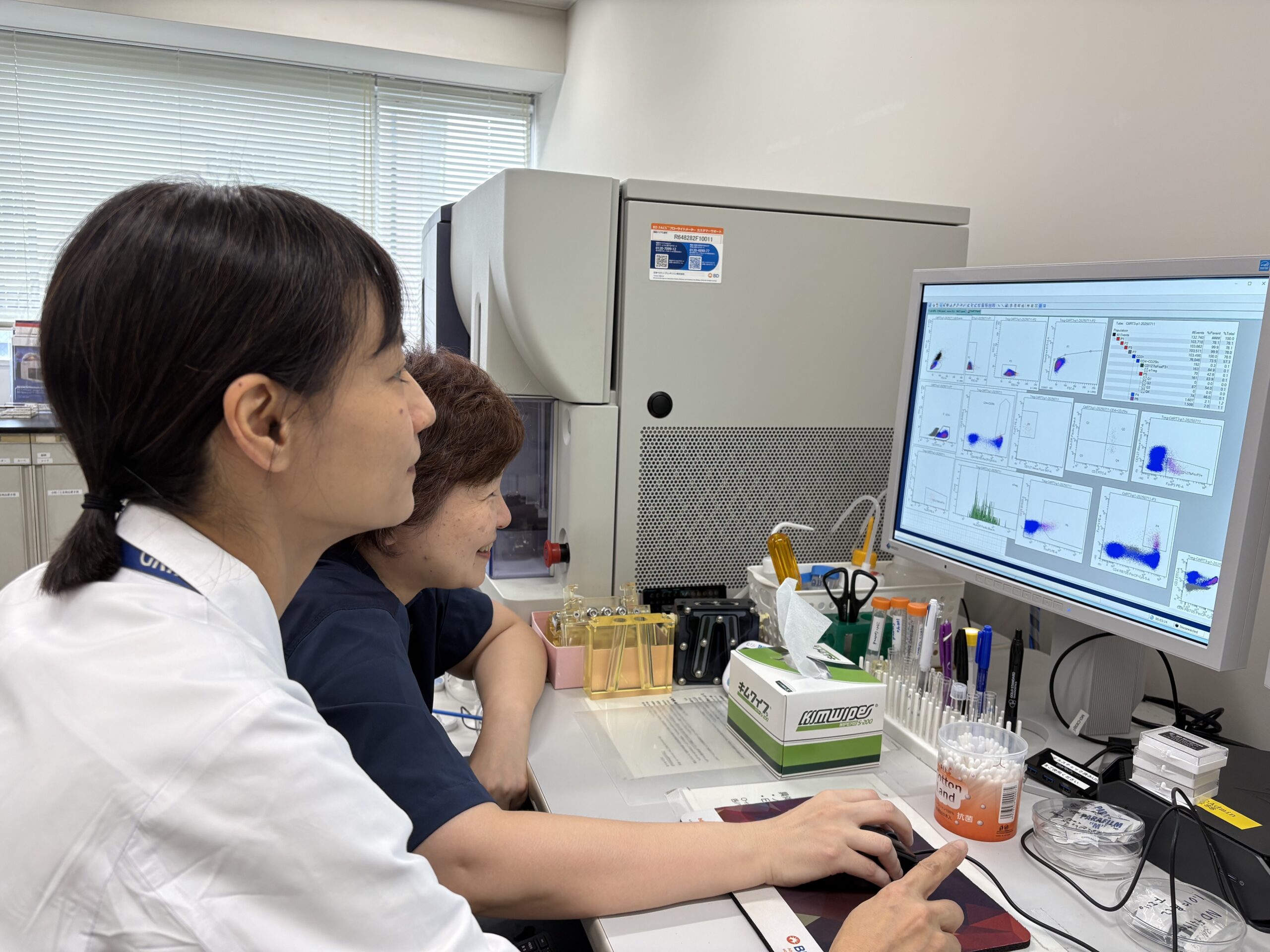

- はい。その後は東大医科学研究所で「ウイルス特異的T細胞療法」という新しい細胞治療の研究に関わることになりましたが、それが最終的に東京科学大学の研究室に戻ることになったのです。東京科学大学をめざして就職活動していたわけではないのですが、結果的に自分の原点に戻ってきたような形になり、不思議な感じがしました。その後は、研究支援部門である「御茶ノ水リサーチファシリティ(ORF/旧:リサーチコアセンター)」に所属し、フローサイトメトリーや次世代シーケンサーなどの機器の経験を活かしながら、学内研究者の技術的なサポートや相談対応に携わってきました。研究者の先生方から「これってどうすればいいの?」「使い方がわからない」という相談があれば、技術者として一緒に考えて立ち上げていく、そのような役割を担っていました。これまで、いろいろなご縁や流れの中で、その時々に一生懸命に向き合ってきたことのすべてが、今につながっていると感じます。研究はもちろん、教育にも関わる立場となった今、初心を忘れず、目の前のことに真摯に取り組んでいきたいと思っています。

「研究職に進む」ということは大学生時代から決めていたのでしょうか。

- 田中:

- はい。正直なところ、他の授業にそこまで興味関心を持てず、気がついたら研究職に惹かれていたことを覚えています。一応、臨床検査技師の資格は取得して、患者さんの検体採取や移植のお手伝いをさせてもらっていた時期もありました。しかし、私は患者さんに情が移ってしまいやすい性格で、精神的な負担を感じることが多く、やはり自分には研究が適していると実感しました。臨床検査技師、そして医師や看護師のように直接的に医療に関わるのではなく、もう少し技術寄りの立場で患者さんを支えられたら、という思いで研究職に進みました。まったくの基礎研究ではなく、少しでも患者さんの姿がみえるような研究に携われることが、私にとってのやりがいです。

現在取り組まれている研究や活動の課題について教えてください。

- 田中:

- これまでの細胞治療の研究に、さらに何か新しい要素を加えたいと考えています。忙しい毎日の中でも細胞治療に関する研究は本当に楽しく、自分の研究が患者さんの治療につながることは、この上ない達成感です。今振り返っても、本当に充実した時間で、今後も、細胞治療の研究は続けていきたいと考えています。従来の課題点も明らかになってきていますし、遺伝子との関連性を意識することの重要性も理解しているので、今後はどのようなアプローチで研究を進めるかを模索しているところです。

- 細胞治療のチームや血液内科の先生方のお話を参考にしていますし、実は企業との話も少しだけ始めています。基礎研究として新しい挑戦につながればと期待しています。

産学連携について

企業の話が出ましたが、今後どのような企業と、どのようなプロジェクトを企画したいですか?

- 田中:

- 正直なところ、学科内の授業や実習生の教育など、すべきことが多く、リソースに余裕がないのが現状です。学生さんの手を借りることはできても、やはりマンパワーが足りない。まずは、できる範囲で、自分の興味のあることに取り組んでいけたらと考えています。企業さんとの間で何か合致するテーマがあれば、積極的に取り組みたいです。

先生はORFでもお仕事されていますよね。企業の方とコミュニケーションをとるうえで気を付けていることがありましたら教えてください。

- 田中:

- 「学内の人だから」「学外の人だから」という考え方はしないようにしています。所属に関係なく、やりたいことを実現できるように、平等に支援することを心がけています。

産学連携や学内での共同研究において、医療イノベーション機構に期待していることはありますか?

- 田中:

- 研究に使える時間を捻出するためにも、まずは人を増やしていただけたら嬉しいです。教育と研究、その他の業務のすべてを同時進行するのは本当に大変です。もう少しマンパワーが増え、教育と研究それぞれの業務をきちんと分担できるのが理想的です。ひとりで全て担うとなると、潰れちゃう。あとは、医療イノベーション機構への相談は少しハードルが高いと感じてしまうこともありました。「きちんとまとまった案がないのに相談していいのかな?」と。例えば、医療イノベーション機構としての活動やサポート内容について対面で説明をしていただいたり、「気軽に相談してください」と言っていただけたりする機会があると、相談へのハードルがグッと下がるような気がします。入口に入りさえすれば、波に乗ってやっていける。まずは、入り口に入ることが大切ですよね。

イノベーションプロモーター教員について

イノベーションプロモーター教員になられたきっかけについて教えてください。

- 田中:

- お声がけいただいたのがきっかけです。ここ最近なかなか研究結果に結びつかずの日々ですが、今回せっかくプロモーター教員をさせていただけるので、視野をより広げていきたいです。自分自身はもちろん、大学全体の研究活動を活発にしていけたらと考えています。

最後に

先生のご趣味や、休日の過ごし方について教えてください。

- 田中:

- 最近は全く行けてないのですが、美術館が好きで前はよく行っていました。時間ができたら行きたいです。あとは料理が好きで、先日はお味噌や塩麴、ジャムなどを作りました。毎日のお弁当作りもちょっとした楽しみになっています。塩麴も買ってきた方が簡単なのですが、いろいろなもので作ってみて、発酵の度合いなどで味に違いが出るのも楽しくて。家にいてもまるで実験をしているようで、とても楽しい時間です。

4ヶ月経過した手作りの味噌

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

医療イノベーション機構

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。