INTERVIEW

研究者インタビュー

2025.07.14

研究者インタビュー

Vol.75

深刻化する心の健康問題に新たな評価基準を アーティストのメンタルヘルス支援にも意欲

第三期プロモーター教員

精神的な疲労やストレスは知らないうちに心を蝕み、うつや適応障害、睡眠障害になる可能性も。メンタルヘルスの不調は誰にでも起こる健康問題であり、自分ごととして考えることがとても大切です。今回は、若年者の精神保健や精神医療及びメンタルヘルス研究における患者・市民参画に取り組む塩澤拓亮先生にインタビュー。産学連携で実現したいことやプロモーター教員への思いをお聞きしました。

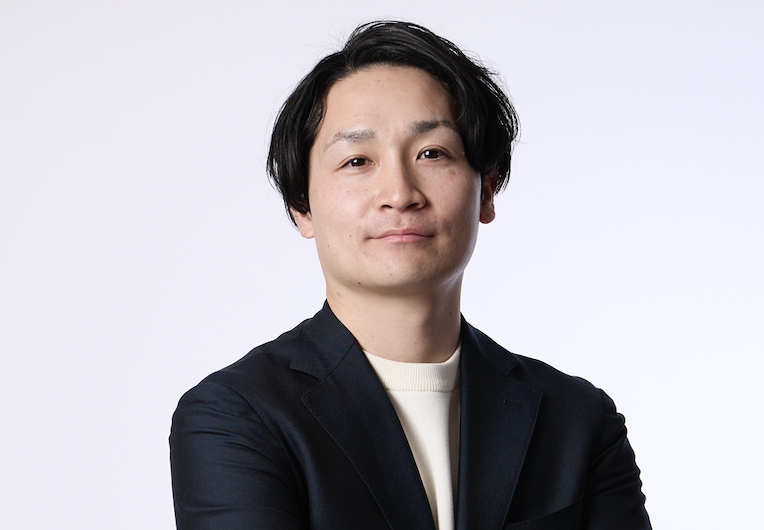

- プロフィール

-

大学院保健衛生学研究科

精神保健看護学分野

未来創成ナーシングリサーチセンター:NIReC(兼任)

特任助教

塩澤拓亮先生

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室URA

インタビュアー詳細

島田康弘

研究について

先生の研究分野について教えてください。

- 塩澤:

- 2023年5月から未来創成ナーシングリサーチセンター(NIReC)の専任教員として着任し、今年度からは、精神保健看護学分野の所属として学部教育とNIReCのセンター運営の両方を兼任する形で特任助教として活動しています。少子高齢化により、高齢者の日常生活をサポートする看護援助に注目が集まっていますが、それと並行して、精神疾患の予防・早期発見・治療にとどまらず、心の健康の保持・増進を目的とする「精神保健(メンタルヘルス)」の重要性も、現代社会において一層強調されるようになっています。私たちは、 子どもから大人まで、年齢や背景にかかわらず精神的な困難を抱える人々が心の健康を保ちながら、その人らしい生活を送ることができるよう支援する研究に取り組んでいます。

- また、統合前の東京医科歯科大学時代に設立された未来創成ナーシングリサーチセンター(NIReC)の特任助教として、看護学の各分野の先生方と他領域で活躍する研究者や企業の方々との共同研究を推進したり、本学病院の看護部と共同しながら看護師自身のスキルアップやキャリア形成、働きやすさなど看護ケアに関する研究だけでなく、現場のニーズや看護師自身のウェルビーイングを意識した研究展開を目指して、現場の看護師さんが主体的に参画できるような研究体制の構築にも取り組んでいます。

現在の研究に興味を持ったきっかけをお聞きしたいです。

- 塩澤:

- 学生時代に実習で大学の保健センターを訪問する機会があり、「勉強に集中できない」「落ち込みやすく眠りが浅い」「人の視線が気になる」などさまざまな症状や生活問題に苦しむ同世代の若者がいることを知りました。

厚生労働省の調査によると精神疾患を有する患者数は600万人にものぼると言われており、今後も増えていくことが予想されます。こころの不調を感じたとき、家族や会社、学校に悩みを打ち明けるのはハードルが高い。困った時に医師や専門家に気軽に相談できる環境、誰かがすぐに救いの手を差し伸べる社会作りに貢献できればと思い、今の研究分野を志しました。

具体的にはどんな研究に取り組まれていますか。

- 塩澤:

- 患者さんや市民の知見を効果的に取り入れて医学研究・臨床実験を進める「患者・市民参画(PPI)」の研究に注力しています。2025年5月には重要な評価軸となる24のアウトカム枠組みの開発に関する論文が「International Journal of Mental Health Nursing」誌に掲載されました。さらなる発展を目指し、制度やシステムを作る行政の皆さんをもっと巻き込んで課題のヒアリングから解決策の考案までやってみたいですね。

- 精神疾患の発症は25才以下が75%を占めるというデータがあります。思春期や若年期はメンタルヘルスが不調になりやすい好発年齢ですが、なかなか治療や支援が必要な状態であると気づけない、または不調を感じても支援に繋がることができないケースもしばしば。看護師、保健師、公認心理師の資格を活用しながら若者のメンタルヘルス支援を深く掘り下げて、学校でのメンタルヘルスリテラシー教育の導入や適切な支援ができるシステムの創出にもつなげていきたいです。最近取り組んでいるPPIを若者支援にも取り入れて、現代の若者のニーズやアイディアを具現化することにも挑戦してみたいです。

アーティストのメンタルヘルス研究にも関心があるとお聞きしました。

- 塩澤:

- スポーツ選手のメンタルヘルスについては近年よく耳にするようになってきました。ミュージシャンや作家、アーティストのメンタルヘルスの問題自体は発信されたり話題になってはいるのですが、なかなか実態が体系的に調査されていなかったり、必要な支援システムの構築が海外に比べて全く進んでいないことが問題だと考えます。芸術家の皆さんも、時には自らの心身を削りながら制作活動や表現活動を行っている。だからこそ、適切なケアが必要だと思うんです。業界が違えば置かれている環境や状況、アプローチの方法も異なるはず。本学と包括連携関係にある東京藝術大学とは、現場の課題を探りながら、具体的な研究プロジェクトの立ち上げを進めていきたいです。現場の課題を探っていきたいですね。

研究で大変なことはどんなところですか。

- 塩澤:

- 「患者・市民参画」で言えば、専門用語を噛み砕いて分かりやすく説明する作業に特に気を遣います。特にメンタルヘルス(精神保健)の領域では当事者以外のステークホルダーの協力を仰いで治療する例がほとんどなく、そのための資料がないため理解や賛同を得るのにどうしても時間がかかってしまいますね。精神保健の領域では、家族や支援者、行政職員の方々など多くのステークホルダーが当事者の支援に関わっています。多様なステークホルダーの方々が研究の内容について理解し、賛同していただけるためには、画一的な資料だけではなく、各ステークホルダーに合わせた説明や資料の提供が必要だということを学びました。多様なステークホルダーが参画する研究はとても重要である一方、タイムスケジュールには余裕をもっておくことが求められると感じています。

産学連携について

産学連携の経験をお聞かせください。

- 塩澤:

- 以前所属していた研究グループで若者のための相談窓口「こころサポートステーション SODA(そーだ)かわぐち」の開設に尽力しました。埼玉県川口市の保健所の方が中心となって、若者が利用しやすい場所を探していたところ、イオンモールの担当者が理解を示して下さり、イオンモール川口前川内の1テナントとして入居することが叶いました。産学官の連携で精神障害に対応した早期相談・支援サービスを社会実装できたのはとても勉強になりましたね。

我々の分野は産学連携が非常に難しいです。目に見えないメンタルヘルスの分野で稼げるサービスを生み出すのは至難の技だからです。我々にとって産学連携は研究成果を実用化・事業化につなげる絶好の機会ではありますが、ビジネスありきなので企業の皆さんに売上や利益を還元していく必要があります。こちらもしっかりと準備をして、両者がWin-Winになる関係性で産学連携にチャレンジしてみたいですが、どういう切り口で企業の方々に共同研究の種を提案すればよいのか考えあぐねています。医療イノベーション機構のスタッフさんの力を借りて製品化のアイディア出しや企画立案をやってみたいと思っています。

産学連携をしてみたい企業のイメージはありますか。

- 塩澤:

- 先ほど話したアーティストのメンタルヘルス支援では、音楽教室の運営や楽器を販売しているヤマハさんに一度話を聞いてみたいです。ヤマハさんは本学と医療分野での包括連携協定を締結していますし、第一期プロモーター教員の若林健二教授(生体集中管理学分野)は共同で臨床研究を行っていると聞きました。先人の知見や知恵を拝借してぜひ実現してみたい。ヤマハさんだけでなく、メンタルヘルスに関心がある企業や研究者の方々ともお会いしたいです。

イノベーションプロモーター教員について

プロモーター教員になったきっかけを教えてください。

- 塩澤:

- 「企業や他分野の先生と交流できる制度があるけどやってみない?」と、当時NIReCのセンター長であった福井小紀子教授からお話をいただきました。最新の研究内容や医療現場のニーズを知ることもできますし、企業との交流を通して研究をブラッシュアップできると思い、引き受けることにしました。精神保健や看護学の立場から学内の産学連携にアドバイザー役として参加し、助言やお手伝いをする役割も担ってみたいですね。

最後に

休日はどのようにお過ごしですか。

- 塩澤:

- 学生の頃は音楽活動に明け暮れていました。最近はなかなか時間が取れませんが、時折好きなアーティストのライブにも参戦。ファンとの一体感や生の臨場感は非日常が味わえて楽しいですね。またスタジオでの演奏なども楽しめたらなと思っています。キャンプにもハマっていて、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳の麓にあるキャンプ場はおすすめです。音楽やキャンプを楽しみながらのお酒はまた格別です。2才6ヶ月になる息子を連れて友人家族と過ごす時間はかけがえのない瞬間です。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

医療イノベーション機構

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。