INTERVIEW

研究者インタビュー

2024.12.26

研究者インタビュー

Vol.67

患者様の笑顔を目指して 東京科学大学 顎顔面矯正学分野が切り拓く最先端の治療法

第三期プロモーター教員

矯正歯科における革新的な治療法の実用化を目指し、東京科学大学の顎顔面矯正学分野で日々研究を重ねる上園先生。口唇口蓋裂や顎変形症といった先天性疾患の治療を主軸としながら、患者様一人ひとりのニーズに応えるため、最新の技術と独自の視点で挑戦を続けています。本記事では、先生が取り組む研究の全貌や治療法開発への思い、そして産学連携の可能性についてうかがいました。

- プロフィール

-

東京科学大学

顎顔面矯正学分野

助教

上園俊慶

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室

インタビュアー詳細

URA 島田康弘

研究について

先生のご経歴について教えてください。

- 上園:

- 私は現在、東京科学大学の顎顔面矯正学分野に所属し、矯正歯科を専門としています。私は本学の歯学部歯学科を卒業後、横浜市立大学の口腔外科で初期研修を行いました。矯正歯科にはもちろん興味がありましたが、口腔外科に対しても強い興味がありました。「口腔外科は体力があるうちしかいけない」という話を耳にし、初期研修では口腔外科を選びました。口腔外科において多くのことを学ばせていただきましたが、矯正歯科への興味は尽きることなく、現在所属している顎顔面矯正学分野に大学院生として2010年4月に入局させていただきました。

先生の研究テーマやその内容について教えてください。

- 上園:

- 大学院に入局した当初、研究してみたいテーマがたくさんありました。初めは先天性疾患を持つ患者さんの特徴を、医療画像を通じて分析し、その治療に役立つ研究を行いたいと考えていました。しかし、当時はAIのような先進的なツールがなく、大学院生の研究として画像研究だけでは厚みが足りないと感じました。そこで主任教授である森山啓司教授と相談し、私が入局前に口腔外科で3年間勤務していた経験を生かして、骨固定デバイスの研究にシフトしました。そこで森山教授から頂いたテーマが、「骨に固定源を求めた新規歯科矯正用アンカレッジデバイスの開発」でした。矯正歯科治療では、歯や顎骨に力をかけるための土台となる固定源の確保が重要となります。従来からある方法では、歯を固定源としていましたが、固定源とした歯の望まない移動が生じることで、治療目標を達成することが難しくなる状況がしばしば起こっていました。そのような問題を解決するために、インプラントのような骨と接合するデバイスを歯槽骨や顎骨に設置して、そのデバイスを固定源にして歯や顎の骨に力をかける方法が試みられています。主に用いられている骨に固定源を求めたデバイスは、スクリュー形状をしており、骨に埋入される部分が長く、骨内の歯根や歯胚、血管や神経を傷つけるリスクがあります。そこで、新たなデバイスを開発することによって、その課題を解決できたらと考えました。研究を進めるにあたり、生体材料工学研究所のバイオデザイン分野(当時)に出向させていただいて、高久田和夫教授にご指導いただき、このテーマに取り組むことになりました。

インプラントとはどのように違うものなのでしょうか。

- 上園:

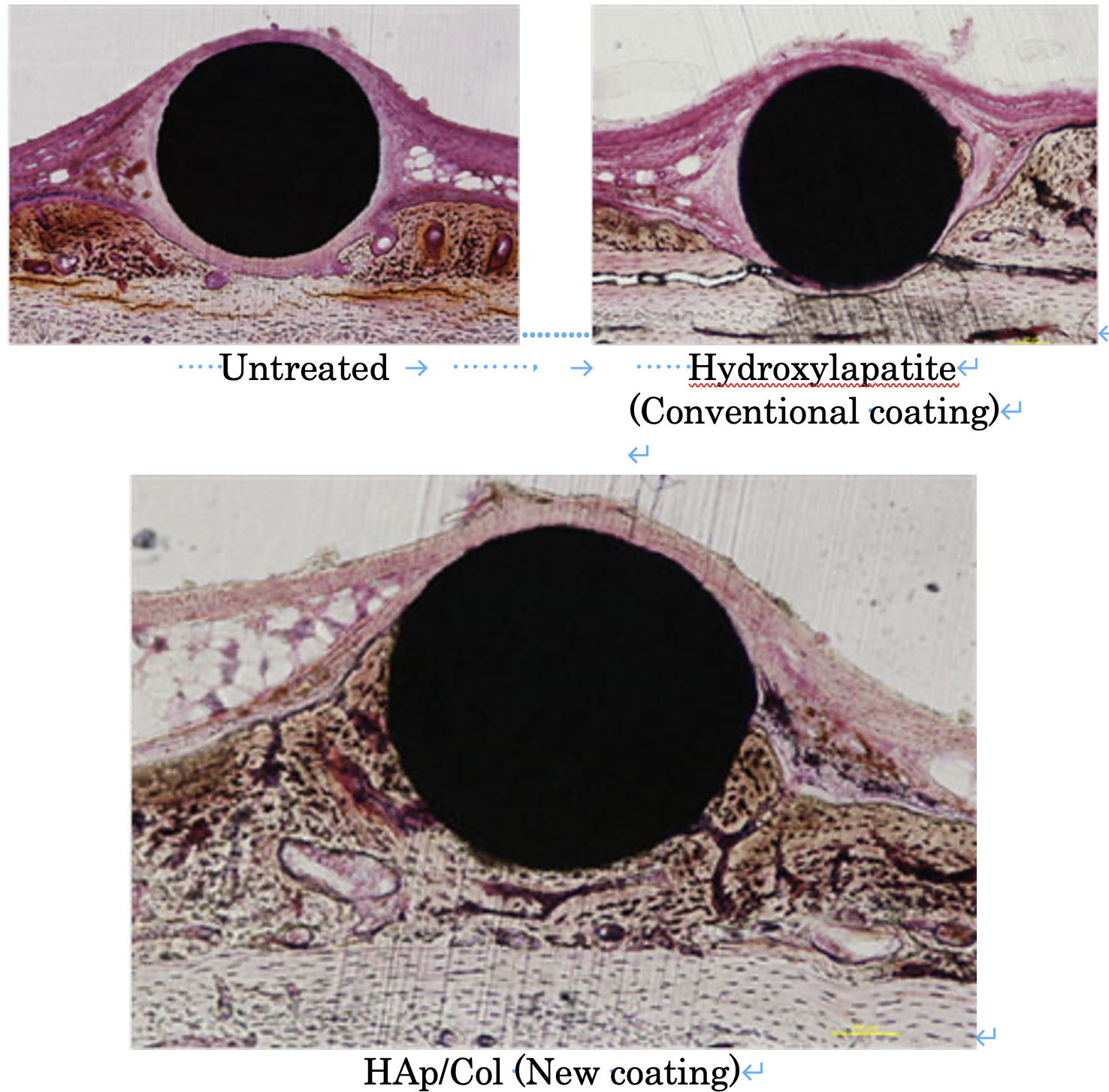

- 一般的に歯科でインプラントといえば、失ってしまった歯の代わりとなる「新しい歯」をつくるための土台として用いる、スクリュー形状のデバイスを指すことが多いです。その場合、咬む力を負担しなくてはならないため、スクリューの直径は4ミリ程、長さは10ミリ程である場合が多いように思います。一方で、矯正歯科治療で固定源として用いられるスクリューは、直径2ミリ程、長さは6~8ミリ程であり、一般的なインプラントより細く、短く形状が変更されています。しかし、歯槽骨や顎骨には、骨内に様々な組織、器官があり、6〜8ミリ程度の長さでは、それらの組織を損傷する危険性があるという課題が残されたままでした。そこで第一段階として、「骨の中にデバイスを植立することなく、骨の表面に直接デバイスを接合させる方法」を考えてみました。骨との親和性が高い純チタンを用いて形状を工夫すれば、骨表面と早期に接合するデバイスが実現するのではないかと様々な試行錯誤をしました。しかし、これらの方法は上手くいきませんでした。骨よりも軟組織の方が増えるのが早かった結果、デバイスが骨に覆われる前に軟組織に覆われてしまって、骨への接合ができなかったのです。

次に、デバイスと骨との親和性を高めるためのコーティングについて検討しました。先行研究で良好な結果が得られているアパタイトコーティングを流用すれば上手くいくと思い、様々な方法、条件でコーティングを試してみたものの、いずれも期待通りの結果は得られず途方に暮れていました。そんな時、「ハイドロキシアパタイトコラーゲンナノ複合体」にたどり着きました。これは、生体の骨のナノ構造を模倣した骨補填材で、骨欠損部の補填材料として、有効性が報告されていました。高久田教授と交流のある、物質材料研究機構の菊池正紀先生が開発されたというご縁から、コーティングとしての試作をお願いして、一か八かで試してみたところ、理想的な結果を得ることができました。従来は骨表面にデバイスを接合させるためには、3~4ヵ月待たなければならなかったのに、新たなコーティングを用いることで、4週間という短期間で接合させることができたのです。やっと成功したあの時の、驚きと喜びは忘れられません。大きな手応えを感じました。大学院生活、とっても楽しかったです。

その方法はもう実用化されているのでしょうか。

- 上園:

- 残念ながらまだ実用化には至っていません。コーティングを見出すことはできたのですが、基剤のクオリティの維持と、コーティングの厚みの制御に課題が残っています。さらに、実用化にあたっては治験が必要になると予想され、薬事承認のハードルがかなり高いことも、大きな課題の一つです。企業にも相談させていただきましたが、治験が必要になると、歯科の製品ではターゲットがかなり絞り込まれてしまうことから、予算の確保が大変難しいのも事実です。

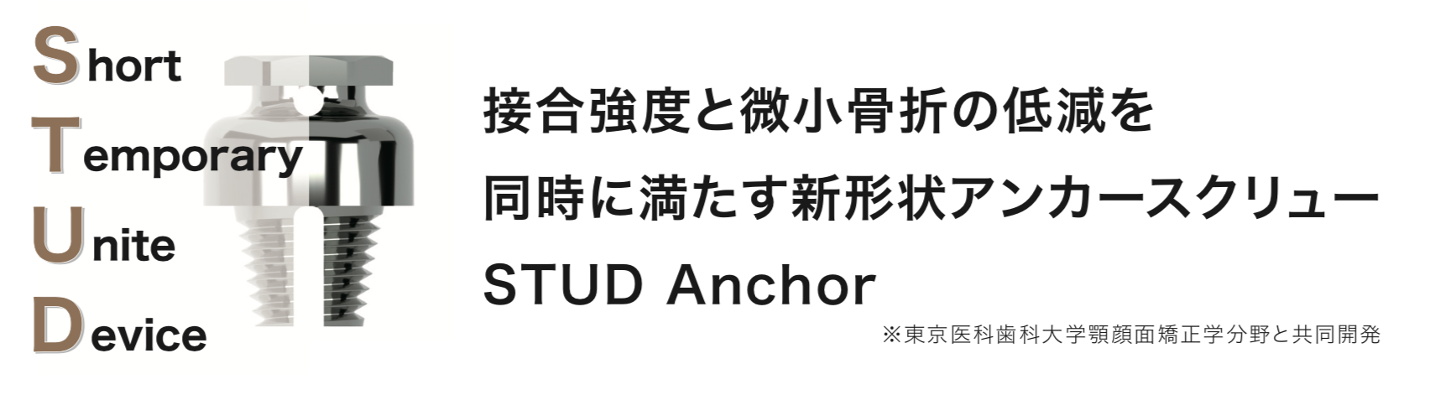

一方で、安全なデバイスの実用化は諦めきれず、いったん原点に戻って、「スクリューの長さを何とかして短くする方法はないのか」という、形状に関する検討も始めました。コーティングして使う予定だった試作デバイスデザイン案がいくつかあったので、その中のうち必要最低限の骨埋入部を有するデザイン案を基に、スリットを有する短いスクリューを発案したのが、今の研究テーマです。

その研究の結果、何か発展がありましたか?

- 上園:

- ドライベンチテスト、マイクロミニピッグを用いた前臨床試験に加え、2019年から特定臨床研究として検討する機会をいただきました。それらの研究の結果、新規形状で従来のものと変わらない安全性と有効性が確保できていることが認められて、2023年4月に薬事承認を頂き、最終的には市販化に至ることができました。

素晴らしいですね!改めて、先生にとってこの研究の魅力とはどのようなことですか?

- 上園:

- この研究の最大の魅力は、試行錯誤の結果が成功に繋がったときの達成感だと思います。大学院時代から実用化を目指して研究に取り組んできました。実用化に向けて、10年程の試行錯誤を重ね、想定通りの成果が得られないことのほうが多かったですが、最終的に実用化できた時には大きな達成感を感じることができました。

産学連携について

産学連携の際、企業とのコミュニケーションで注意していることはありますか?

- 上園:

- 企業とのコミュニケーションで心がけているのは、分かりやすく説明することです。私たち研究者は専門的な知識や表現に偏りがちですが、企業の方々に理解してもらうためには、専門用語を避けて誰にでもわかるように説明することが大切だと考えております。この点については、指導を受けながら注意してきました。

産学連携において、どのような企業と組みたいですか?

- 上園:

- 目標を共有してくれる企業だとありがたいですね。企業が製品を実用化するにあたり、われわれより多くの懸案事項があると思いますが、課題を解決することによって患者さんにこういったメリットをもたらせるかもしれない、という目標へ一緒に向かっていけるのが、産学連携の理想の姿だと考えています。「患者さんのためになるものを一緒に作ろう」という視点を持っていただけると嬉しいですね。

イノベーションプロモーター教員について

イノベーションプロモーター教員としてどのように活動していきたいですか?

- 上園:

- 今まで取り組んできた研究で実用化が止まっている部分もあるので、自分がこれまで関わらせていただいた基礎的な部分については余すことなく、患者さんに還元できたらいいなと考えています。

最後に

先生のご趣味や休日の過ごし方について教えてください。

- 上園:

- 休日は家族と過ごす時間を大切にしています。子供や猫に遊んでもらっています(笑)。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

医療イノベーション機構

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。