INTERVIEW

研究者インタビュー

2025.10.29

研究者インタビュー

Vol.81

「現場で生きる研究」を追い求めて― 臨床医の経験から生まれる問いと挑戦

第三期プロモーター教員

臨床の最前線から、研究の最前線へ。臨床現場で直面した「見えない課題」を解き明かすため、山口純司先生は今、新しいアプローチで挑んでいます。不整脈を早期発見するウェアラブルデバイス開発から、心疾患における細胞外小胞の働きを解明する基礎研究まで、その挑戦の原動力はどこにあるのでしょうか。今回は、臨床現場の課題を原点に、山口先生の産学連携のお取り組みや、情熱の源を探ります。

- プロフィール

-

東京科学大学

疾患生理機能解析学分野

助教

山口純司先生

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室 URA

インタビュアー詳細

小田直純

研究について

先生は循環器内科医として臨床を経験された後に、基礎研究の道に進まれたそうですね。そのきっかけについて教えていただけますか?

- 山口:

- 2012年に大学を卒業後、8年間臨床現場に立ち、循環器内科医として勤務をしました。5年間の武蔵野赤十字病院での勤務を経て、大学病院でも循環器内科医として診療を続けましたが、その中で、臨床だけでは解決できない課題に数多く直面し、研究の道に進みました。

臨床の現場では、現行治療の限界を感じることが少なくありません。先輩医師と話をしていても「基礎研究に期待したい」という声はよく聞かれましたが、実際には基礎研究で何が行われているのかを理解できていませんでした。学会に参加しても、臨床研究と基礎研究の間には大きな隔たりがあり、基礎研究のセッションになると途端に内容が理解できない、そんな経験を何度もしました。

そこで、「まずは自分が基礎研究を理解できるようになろう」と考え、大学院生として一から学ぶことを決意しました。当初は「発表の内容を理解したい」という動機から始めた基礎研究でしたが、今では強い使命感を持って取り組んでいます。現在は、検査学科の教員として、教育活動、自身の研究、そして学生の研究指導に日々励んでいます。

現在の研究について教えてください。

- 山口:

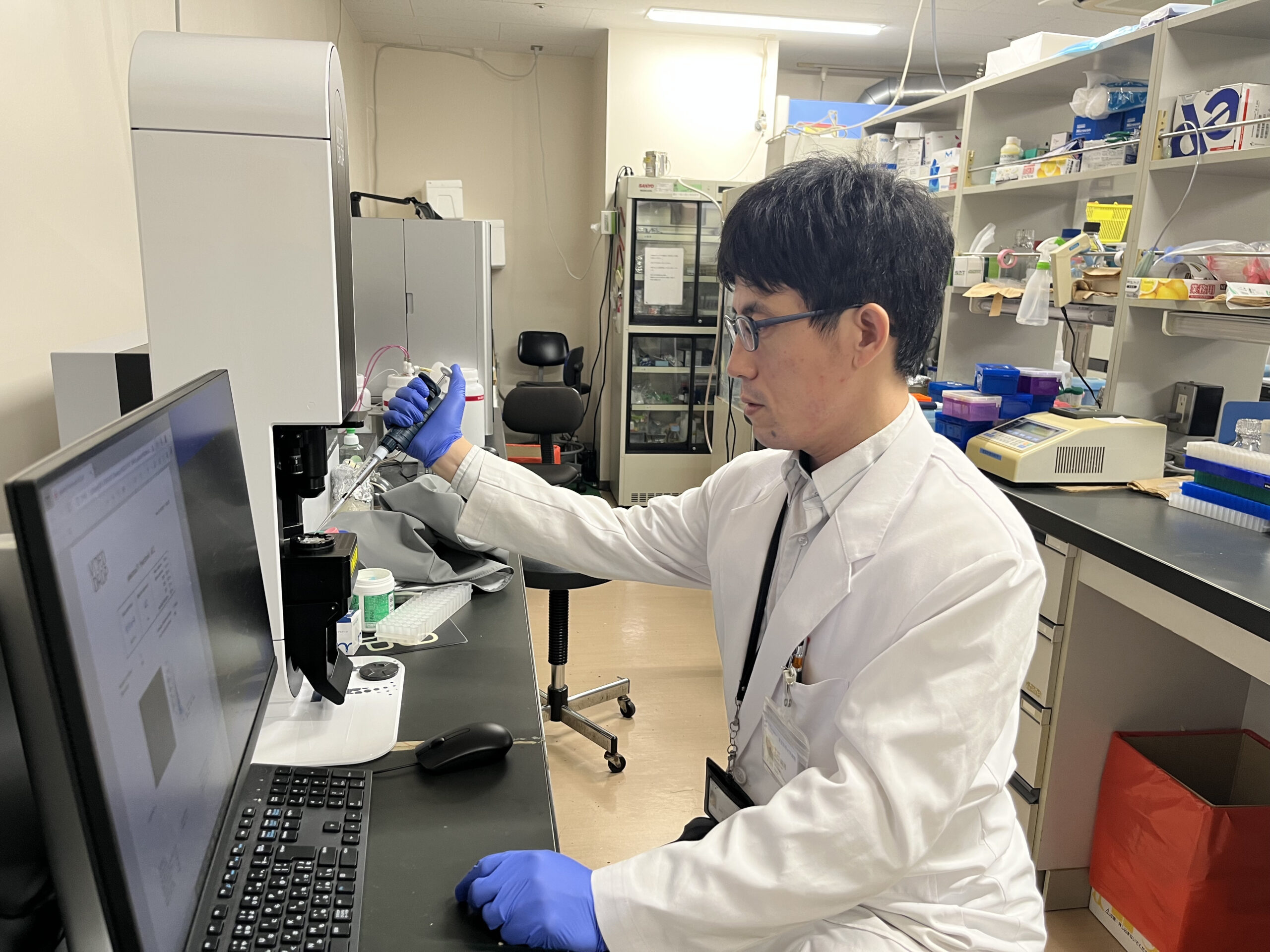

- 現在は主に3つの研究テーマに取り組んでいます。1つ目は、心疾患における細胞外小胞の働きを解明する基礎研究です。細胞外小胞とは、ほぼすべての細胞から放出される50~1000nm程度の粒子で、内包するmiRNAやタンパクを介して様々な疾患形成に関与するとされるものです。

培養細胞株、心不全患者の血液検体を用いた研究などを行い、特に検出が難しい微細な小胞の発現・状態変化やその影響を探求しています。細胞外小胞は最新の機器を使っても正確な検出が難しいような微小な粒子にも関わらず、放出する細胞の状態や環境によってその性質が異なり、受け取る細胞への影響が大きく変わります。この複雑でダイナミックな仕組みを解決することに強い興味を抱いています。

- 研究を始めた当初は、検査学科の学生が取り組みやすいテーマとして教育の一環として細胞外小胞の研究を選んだのがきっかけでした。正直なところ、最初はそれほど関心は高くありませんでした。しかし、学生に教える立場として理解を深めるうちにその奥深さに惹かれ、次第にのめり込んでいきました。

先日の第12回細胞外小胞学会学術集会ではその成果の一部を口頭発表し、奨励賞をいただくことができました。2つ目は、不整脈治療デバイスの最適化、および新規デバイス開発研究です。心筋焼灼を行うアブレーションカテーテルについて、メーカーごとに焼灼特性が異なるにも関わらず、同一条件で使用されている現状に疑問を抱いたことがきっかけでした。動物モデルを用いた企業との共同研究を通じて、各デバイスの特性を科学的に評価しています。

最初は、他の臨床医の先生方とともに、豚の心筋切片を購入し、小さな水槽内で実験を重ねていました。現在では、生体のブタ心臓にカテーテル治療を行う実験に進展し、最適な焼灼条件の解明を目指しています。

今後は得られた成果を基に、新規カテーテルデバイスや焼灼制御システムの開発にもつなげていきたいと考えています。将来的には得られた結果を基に新規治療デバイスおよびその焼灼設定の制御システムの開発を目指しています。複数企業との共同研究により、中立的な立場で臨床に役立つ結果を発信できることも大切にしています。

3つ目は、大手電子機器メーカーと進めている不整脈の早期発見を目的としたウェアラブルデバイスの開発です。私はもともとApple Watchの心電図機能の研究を行っていました。時計型デバイス利用者の約半数がApple Watchを利用していると言われていますが、実は多くの課題もあります。

その1つが、心電図機能における心房細動の検出です。実際には心房細動という不整脈が起きていないにもかかわらず、誤って検知されてしまうという事象が起こっています。地方などの循環器内科医が少ない地域では、その情報を鵜呑みにした誤診や不適切な治療が行われるという問題が浮き彫りになっており、国内外の学会でも大きな課題として扱われています。

私は笹野教授とともにこの問題に関してしっかりとしたエビデンスを出そうと決意し、国内13施設と共同で約900名のデータを集めました。そして、Apple Watchにおける心電図の精度検証を行った結果を10月開催の不整脈学会での発表を予定しており、現在は論文を準備中です。

その検証が共同研究につながったのですか?

- 山口:

- はい。大手電子機器メーカーから声がかかり、ウェアラブルデバイスによる心血管疾患の早期発見に関する共同研究が始まりました。共同研究では、Apple Watchの着用中に脈波を検知する機能について研究しています。脈波検知機能とは不整脈の有無を観察し、その結果を通知する機能です。

現在Apple Watchに搭載されているフォトプレチスモグラフィという方法で脈波を検出する場合には電池消費が大きく、二時間に一回一分間検出する、など不整脈を断片的にしか評価することができません。その中で同社は、Apple Watchを含むスマートウォッチの多くに標準搭載されている加速度センサーを活用すれば電池消費が少ないため持続的に脈波が検出できるのではないかという仮説のもと、デバイスでの実用化に向けて研究を進めています。

不整脈の中でも影響が大きいとされる「心房細動」は、罹患リスクが年齢とともに増えていき、脳梗塞発症リスクがあるため、早期発見が課題です。こちらも入院の患者さんに多くご協力をいただき、データ収集が完了し、成果をまとめているところです。

これらの研究を通して、先生が大切にされていることはどのようなことでしょうか?

- 山口:

- 私は常に、臨床と基礎の橋渡しをする「トランスレーショナルリサーチ」を強く意識しています。臨床現場での課題意識こそが研究の原点であり、計画を立てる際には「この成果をどう社会に還元できるか」を必ず考えます。

カテーテルやウェアラブルデバイスなど、成果が社会実装に直結する研究だけでなく、細胞外小胞のように将来の治療法改善につながる可能性を秘めた基礎研究も重視しています。研究の成果を発表だけで終わらせず、診療現場で実際に使える基準や運用に落とし込む。そのプロセスまで責任を持って伴走することが、私の社会還元の中核です。

産学連携について

大手企業との共同研究を多数進めていらっしゃいますが、どのように連携が始まることが多いのでしょうか?

- 山口:

- カテーテル研究は、臨床医時代にお世話になった先輩医師の紹介がきっかけでした。実際に手技を行う現場で立ち会っていた企業の方々とは信頼関係が築きやすく、共に成果を出すことを目指して連携を進めています。

印象的だったのは、企業側も「自社に有利なデータ」ではなく、臨床医が感じている疑問を客観的に検証したいと考えていたことです。改善点を見つけて次の製品開発に生かすという前向きな姿勢に、研究者としての共感を覚えました。こうした相互理解のもとでスムーズな協働が生まれています。

大学からの依頼もあるそうですね。

- 山口:

- はい。前述の大手電子機器メーカーとの共同研究は、笹野教授からのご紹介がきっかけでした。Apple Watchの検証研究を行っていた私の研究テーマと近い分野であったため教授を通じて声をかけていただきました。こうして、自分の研究を責任をもって推進することが、新たな連携にもつながるのだと実感しています。

今後、どのような企業と連携していきたいですか?また、その上での課題はありますか?

- 山口:

- これまでは、教授や先輩医師を通じた紹介が中心でしたが、これからは自ら企業に積極的にアプローチしていきたいと考えています。特に基礎研究の分野、例えば細胞外小胞の研究においては、検出器具や可視化技術を持つ企業との連携を模索しています。

現段階では社会実装のイメージが見えにくい領域ですが、学会発表などを通じて発信を続けることで、少しずつ接点を広げていきたいです。これまでの共同研究の実績を生かし、企業の課題を理解しながらともに解決策を見いだす研究者でありたいと思っています。

企業連携を進める上で、コミュニケーションの難しさを感じることはありますか?

- 山口:

- はい。企業や他大学との共同研究では、どうしても進捗の温度差が生じることがあります。こちらからの提案に対してなかなか返事が来ないといったこともありますが、それも含めて「辛抱強く」取り組むことが大切だと感じています。

学生の指導でも、学生は気分に波があり、思い通りに進まない場面は多く、そうした経験からも忍耐力の重要性を学びました。お互いの目的や考えなどの違いを理解し、粘り強くコミュニケーションを続けることが重要ではないでしょうか。

プロモーター教員について

先生がプロモーター教員になったきっかけを教えてください。

- 山口:

- 所属分野の柿沼教授に勧めていただきました。ちょうど私自身が産学連携を進めていた時期だったこともあり、引き受けることにしました。プロモーターとしての活動を通じて、より多くの企業との連携事例や企業側の考え方を理解できるのではないかと考えたからです。私自身の研究はもちろん、大学全体の産学連携をさらに発展させることができるのではないかと思っています。

今後、どのようなことに取り組んでいきたいですか?

- 山口:

- 特に、基礎研究の段階での産学連携を模索していきたいです。創薬のような最終段階はハードルが高いですが、その手前の段階であれば大学と企業が共創できる余地は大きいと考えています。

また、基礎研究の成果を企業にアピールする機会を創出することも重要だと考えています。学会発表だけでなく、専門家ではない方にも分かりやすく研究内容を解説するようなセミナーを開催し、新たな連携の糸口を見つけたいです。

最後に

プライベートの過ごし方についてお聞かせいただけますか?

- 山口:

- 現在は、6歳になる娘の子育てと研究が中心です。娘とは週末に公園に行ったり、プリキュアを観に行ったりして過ごしています。現在は仕事以外の時間は家族と過ごすくらいで特別な活動は行っていません。学生時代は野球部に所属し、今も体を動かすことは好きですね。高校の同級生に年に1〜2回誘われてフットサルをするのを楽しみにしています。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

医療イノベーション機構

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。