INTERVIEW

研究者インタビュー

2025.10.22

研究者インタビュー

Vol.80

周産期とメンタルヘルスを掛け合わせた研究に従事。産後脱毛の原因解明に意欲

第三期プロモーター教員

人生における重大なイベントである妊娠・出産。新たな命の誕生は女性の身体やこころに大きな負担がかかり、うつ病など深刻な病気に発展するケースもあります。女性の生涯を通じたヘルスケア、 QOL(生活の質)の維持・向上を目的として周産期と女性ヘルスケアの研究に従事する廣瀬明日香先生にインタビュー。研究者を志した理由から現在の研究内容、趣味まで多彩なお話をお聞きしました。

- プロフィール

-

東京科学大学

周産・女性診療科

助教

廣瀬明日香先生

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室特任准教授

インタビュアー詳細

加藤二子

研究について

先生の所属分野について教えてください。

- 廣瀬:

- 産婦人科の専門医として東京科学大学病院の周産・女性診療科に勤務しています。産婦人科は周産期・婦人科腫瘍・女性ヘルスケア・生殖医療の4つの柱から構成されており、私は周産期の分野で出産の現場に立ち会いながら研究を行っています。

ホルモンバランスの変化、子宮の拡大による頻尿や便秘、基礎代謝量の増加など女性の身体は妊娠・出産の過程でさまざまな変化が生じ、日常生活に影響が出ることも多い。出産を迎えるまでの不安や葛藤、産後にあらわれる身体の変化を少しでも和らげ、元気な赤ちゃんを産み育てられるようにお手伝いをしています。

研究者になろうと思われたきっかけはありますか。

- 廣瀬:

- 研修医時代に病理診断科を選択したのですが、病気の原因や発生メカニズムを理解しながら診断や治療に貢献する仕事が魅力的に見えたんですね。「研究してみたい」という希望を実現するため本学の大学院に進学し、1年間はレジデント(研修医)、その後3年間は研究に従事していました。

大学院では女性ヘルスケアについて研究されていたと聞きました。

- 廣瀬:

- 当時は閉経(最後の月経)前後の更年期医療を研究していました。女性は40代後半から50代にかけて卵巣機能の衰えからホルモンの分泌がゆらぎながら低下し、気分が落ち込んだり、不安感や睡眠障害、うつ症状が出る人もいます。最近では月経前症候群(PMS)という、20〜30代の方でも月経周期の女性ホルモンの変動からさまざまな症状を経験する人も増えており、女性の社会進出が進む現代において女性ヘルスケアはより切り離せない存在と言えるでしょう。

他にどんな研究に従事されましたか。

- 廣瀬:

- 更年期障害や骨粗鬆症(こつそしょうしょう)を専門とする寺内公一教授(茨城県地域産科婦人科学講座)がキッコーマンの寄付講座「女性健康医学講座」を立ち上げるタイミングで、女性の身体的・精神的機能の加齢による変化と食品・薬品に含まれる生理活性物質の影響を調べる研究を手伝うことになりました。企業が製造しているトマトジュースや大豆イソフラボンのサプリメントなど幅広い商品を調査・解析するのは、右も左も分からない私にとって不安もありましたがとてもチャレンジングな経験でしたね。

全く異なる分野でも積極的に取り組まれたのですね。現在はどのような課題に関心を持っていますか?

- 廣瀬:

- 産後うつや産後の抜け毛、子宮の収縮など周産期と女性ヘルスケアを掛け合わせた研究に注力しています。私自身、出産後に「なんでこんなに髪の毛が抜けるの!」と驚いたくらい抜け毛に悩んだ実体験が今の研究を選んだ大きな理由です。ネットで検索すると、産後の抜け毛は女性ホルモンであるエストロゲンの低下が原因とよく書かれているのですが、論文を探しても根拠と呼べる文献が見つかりませんでした。原因やメカニズムをぜひ解明したいと思っています。

壁につき当たるような経験はありましたか。

- 廣瀬:

- 産後うつのように認知度が高く、社会的インパクトが大きい病気は研究費も出やすいのですが、抜け毛の研究は資金繰りが大変でした。白髪染めなどヘアカラーリング剤を製造・販売しているホーユーさんの研究補助により研究を続けることができましたが、研究だけでなく社会課題として世の中に情報発信して訴えていく大切さも身に染みて感じました。

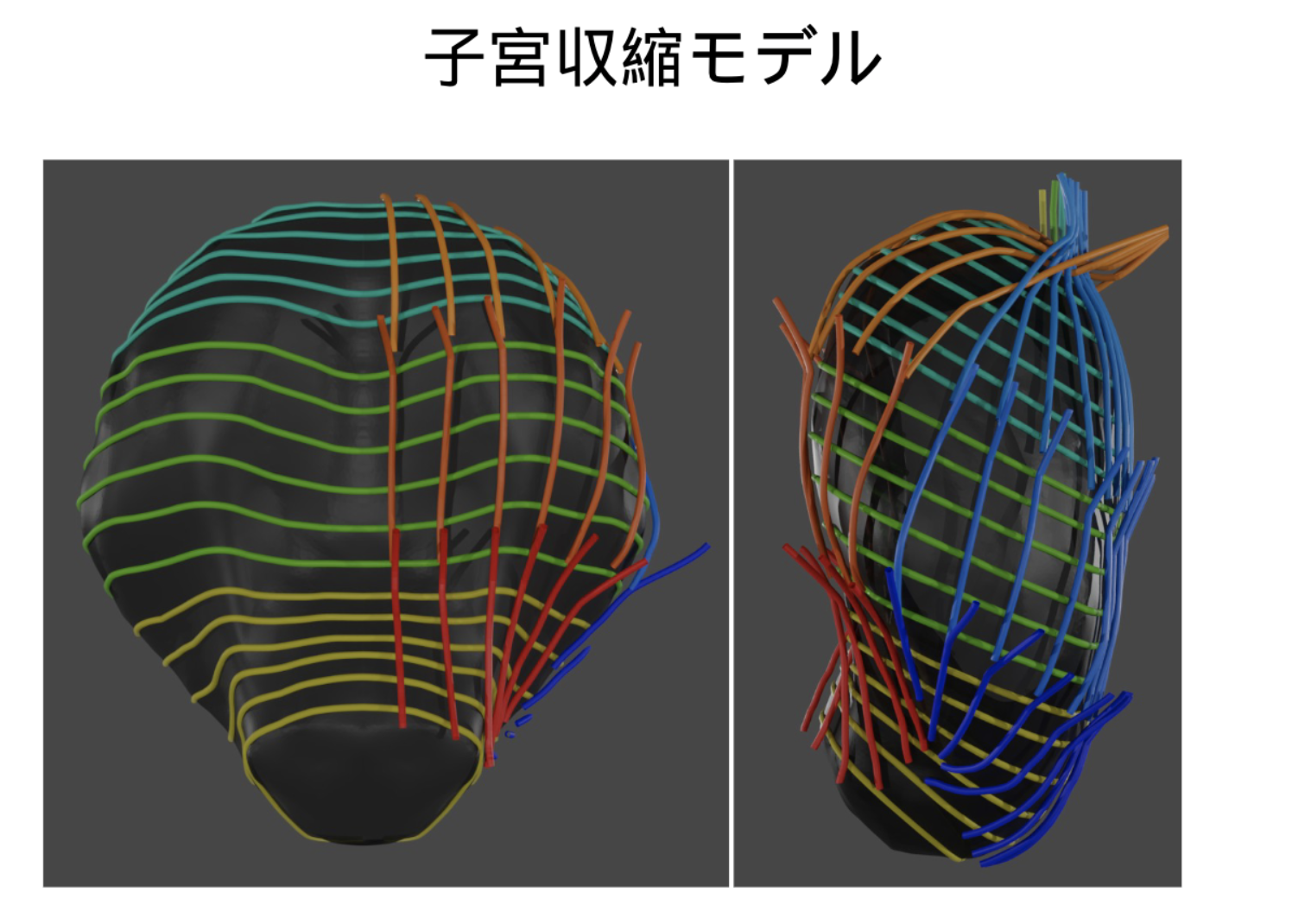

子宮の収縮に関してはどんなことを研究していますか。

- 廣瀬:

- よく耳にする「陣痛」ですが、どのように起こるかご存知ですか?陣痛は赤ちゃんを外に押し出そうと子宮が収縮する時に起こる痛みです。私は、胎児の娩出に必要な子宮の収縮に着目し、子宮収縮の波を捉える研究に取り組んでいます。

- 研究臨床の現場では、モニターを使って子宮の収縮を一点で調べるのですが、私はもっと時間的空間的に変化を見る必要があると考え、異分野の研究者間で協⼒研究を促進する学内プラットフォーム「梅とつばめの研究マッチング」を活用し、旧東京工業大学に所属するロボット工学専門の先生の力をお借りして研究を進めています。現在は人工の筋肉が備わった子宮の模型を作り、子宮が変化していく様子を観察しています。「パソコン上でシュミレーションできればいいかな」と思っていたのですが、工学側の先生との協同による想像の斜め上をいく研究ができているのは有難いですね。

産学連携について

今まで企業と共同研究をされた経験はありますか。

- 廣瀬:

- 私自身、直接企業と共同で研究をしたことはまだありません。ですが、胎児の生体電気信号を観察できる装置で子宮収縮の様子を波形グラフで評価できないかなと模索したことがあります。残念ながら共同研究にはつながりませんでしたが、企業のニーズに寄り添いながら自分の研究を高める産学連携はいつか実現したいと思っています。周産期医療に興味を持つ企業は少ないかもしれませんが、社会的意義のある研究ですのでぜひ気になった方はご連絡いただきたいです。

社会的にも意義のある製品を世の中に生み出そうとしているのですね。

- 廣瀬:

- 子宮の収縮に関する研究であれば陣痛促進剤を開発している製薬会社や電気信号計測、画像診断、筋電図に強みがある企業と協力関係を築きたいです。企業から製品の紹介を受ける機会はありますが、共同研究の話に進展することはほとんどありません。共同研究の議題をテーブルの上に乗せるためにも医療イノベーション機構の皆様と連携して一緒に研究してもらえる仲間を見つけたいですね。

イノベーションプロモーター教員について

プロモーター教員になったきっかけを教えてください。

- 廣瀬:

- 周産・女性診療科長の宮坂尚幸教授からのお声がけでプロモーター教員になりました。旧東工大の先生と共同研究していることが耳に入り、白羽の矢が立ったんだと思います。プロモーター教員のキックオフイベントで各先生が1分間程度で自己紹介をするフラッシュトークが行われたのですが非常に面白かったです。バックグラウンドが異なる先生から産学連携にまつわる具体例を聞けたのはとても有意義な時間でした。同年代の先生が多かったのも好印象で、プロモーター教員同士で気軽に話し合える間柄になれるように今後もイベントには積極的に参加していきたいですね。

プロモーター教員としてやってみたいことはありますか。

- 廣瀬:

- 本学にはDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)部門と呼ばれるワークライフバランスの両立や、女性、外国人、障がい者の活躍を推進するチームがあります。そのチームから技術支援員を派遣して私の研究をサポートしてもらっており力強い存在です。プロモーター教員の立場から、研究者の困り事を解決できるサポート体制を築いてみたいですね。

また、先ほど話に出た「梅とつばめの研究マッチング」の企業版があれば使ってみたいです。研究者と企業がつながったり、助成金や補助金を調べられるマッチングシステムが学内にあったら産学連携によるイノベーション活動がさらに活発になる気がします。「一度マッチングが失敗しても、諦めなければ何度でも挑戦可能」。そんな気軽に参加できる環境整備を医療イノベーション機構の皆さんにぜひお願いしたいです。

最後に

先生の趣味を教えてください。

- 廣瀬:

- 世界検定や美術検定、色彩検定、ビール検定、チョコレート検定など隙間時間を見つけてはコツコツ勉強して資格を取得するのが私の趣味。もしかすると資格マニアなのかもしれません(笑)。6才、4才、2才と3人のわんぱく3兄弟を育てながら、次は境港妖怪検定を受験する予定です。上の6才の子が妖怪好きなので、クイズを出し合ったりしながら合格を目指すつもりです。お酒を嗜むのも好きなので、ビール検定で学んだ知識を活かして岐阜県南東部に位置する東濃地方でクラフトビール巡りを満喫するのが夢ですね。

私もクラフトビール大好きです。ありがとうございました。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください

- 医療イノベーション機構イノベーション推進室

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。