INTERVIEW

研究者インタビュー

2025.04.14

研究者インタビュー

Vol.71

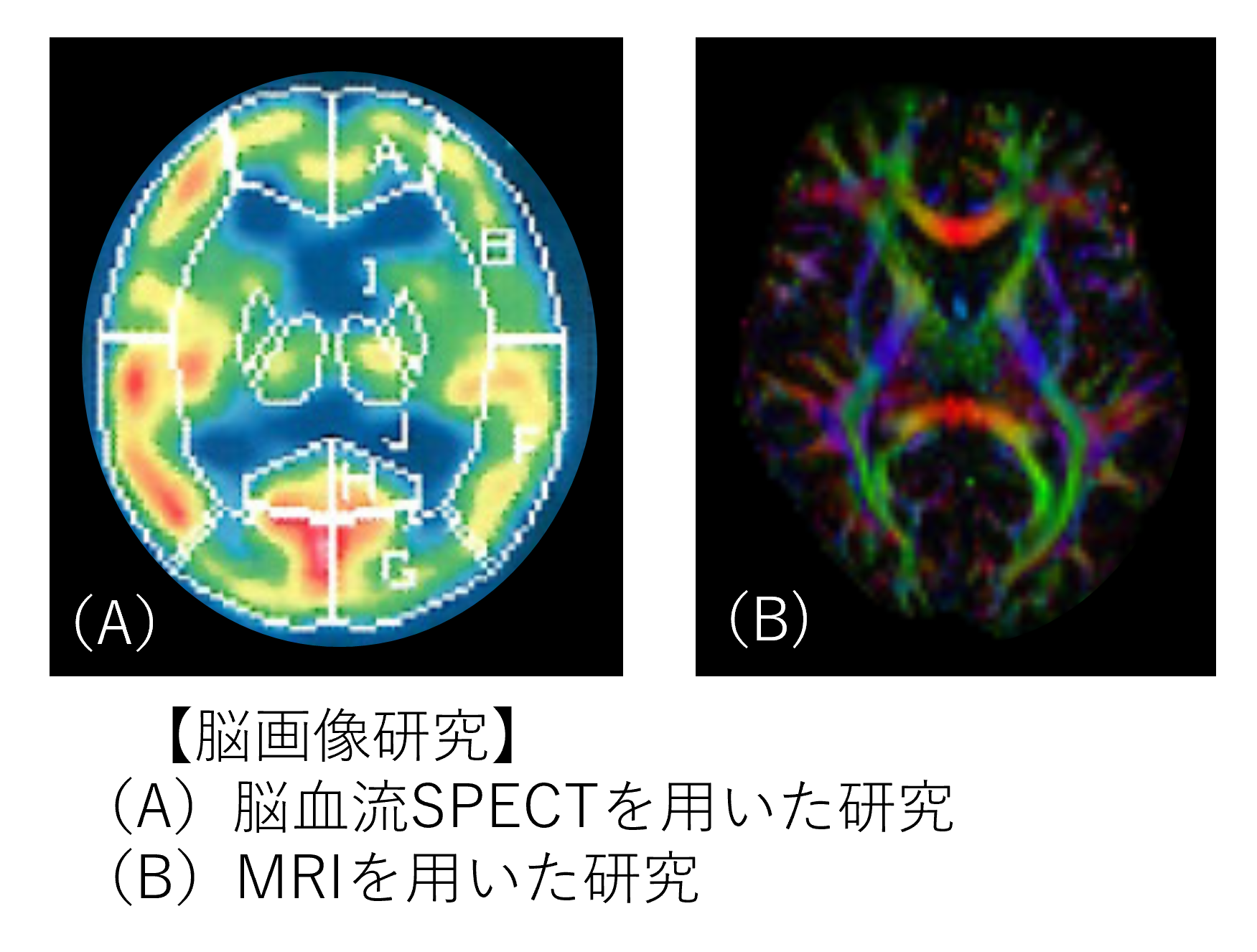

見えない痛み・異常感を診る 歯科心身症と脳画像研究の最前線

「口がヒリヒリする」「違和感がある」「歯が痛い」「噛み合わせが定まらない」などの症状があるにも関わらず、検査をしても症状に見合った異常が見つからない「歯科心身症」という病態をご存じでしょうか。歯科心身医学分野の渡邉素子先生は、歯科心身症の診断・治療の精度を高めるため、脳画像を含めた実際の臨床データを重視して研究を進めています。患者さんが「たらい回し」に遭い、診断がつかずに苦しむ現状を打開し、より良い治療法や治療体制を構築するため、臨床と研究の両面で挑戦を続ける渡邉先生。その熱意と研究についてうかがいました。

- プロフィール

-

東京科学大学

歯科心身医学分野

講師

渡邉素子先生

私が聞いてみました

-

-

医療イノベーション機構イノベーション推進室

インタビュアー詳細

URA 磯部洋一郎

研究分野について

先生が歯科心身症の研究を始めたきっかけや理由について教えてください。

- 渡邉:

- もともと「人の感覚と認知」に興味がありました。歯学部生時代に研究コースで所属した歯科薬理学教室では、「痛み」をテーマに鎮痛の神経薬理学的メカニズムや「痛みを感じない疾患」について探求し、興味を持って学びました。一部時期を重ねて始まった臨床実習では、歯科心身症の患者さんを担当している先生に学ぶ機会がありました。その際に「口腔領域の痛みや不快な感覚については、メカニズムも治療法もまだわかっていないものがある」と知り、興味が掻き立てられたことを今でも覚えています。そして、歯科心身症を専門にしている先生がいらっしゃるとのことで、東京科学大学(旧東京医科歯科大学)大学院への進学を目指し、研修医時代から本学に在籍することができました。大学院では「患者さんの役に立ちたい」「研究結果を臨床に反映させたい」という思いが強く、治療反応性や因子(臨床的特徴)の分析に注力し、学位を取得しました。同時に口腔内の異常感覚における脳機能の研究も行い、見えない症状が可視化される面白さに魅了されていきました。

学位取得後、ご縁があって他大学の歯科放射線科に所属していました。脳のMRIの研究を始めるというので、研究の立ち上げからご一緒させていただくことに。歯科放射線学について学ぶうちに、歯科心身症における画像診断の重要性を再認識しました。画像診断の技術を磨くために、今も本学の歯科放射線科で読影の機会を頂いています。歯科放射線科での学びをもって、歯科心身症の治療や研究の発展に貢献したいと、2020年度から当分野に戻ってきました。

先生の目指すところとしては、歯科心身症の画像研究を充実させるということになるでしょうか?

- 渡邉:

- 大きなゴールは「歯科心身症の患者さんが、お口の症状が良くなった、と満足すること」です。そのゴールを目指し、治療に役立つ研究を続けていきたい。そのためにはまず、脳の中という目には見えない部分で何が起きているかを理解することが大切です。また脳画像研究は歯科心身症の病態解明だけでなく、診断や患者さん本人が「このお口の症状はどこからきているのか」を理解する助けになり、とても重要だと考えています。さらに脳画像と治療反応性を照らし合わせることで、その関連性が見えてくるのではないか、と治療への発展も目指して研究を続けています。

初歩的な質問ですが、「歯科心身症」とはどのような疾患なのでしょうか?

- 渡邉:

- 歯科心身症は、口腔領域に「痛み」「咬合の違和感」「異物感」「味」「臭い」など様々な不快な異常感が生じ、原因が特定できないまま慢性的に続いている病態です。

「心身症」という名称から「こころの病気」と思われがちですが、これは誤解です。目で見える明らかな異常所見がなく、通常の歯科処置が通用しないと、「気のせい」「精神的なもの」と安易に判断されてしまうこともあるようです。当科へ紹介された患者さんの中にも、開口一番に「私は精神的な病気ではありません」とおっしゃる方もおられます。しかし、実際には精神科を受診しても精神疾患の診断には至らず、「口の中のことだから…」と当科へ紹介となることも少なくないのです。我々は歯科心身症を「脳が痛みやお口の感覚に敏感になっている状態」ととらえています。

歯科心身症の中で最も多いのは「舌痛症(Burning Mouth Syndrome)」で、口腔内の「ヒリヒリ、ピリピリした痛み」といった慢性的な灼熱感が主な症状です。「口腔異常感症・口腔セネストパチー」という歯科心身症の別の病態がオバーラップしてみられることもあります。これは「ネバネバ、ベタベタ」といった不快な症状や「口からネジが出てくる感じがする」「口の中に針金がある感じがする」といったリアルな異物感まで幅広い症状を含んでいます。幻覚の様にも聞こえますが、症状は口腔内に限局し、「感じがするけど異物がないのもわかっている」と病識は保たれていて、精神疾患の既往がないケースも多くみられます。私たちの分野では脳血流SPECTという脳機能画像を用いた研究を行い、このような症状が左右アンバランスな脳血流と関連している可能性を見出してきました。

また、歯科特有の症状としては、歯の治療をしても歯の痛みが良くならない「非定型歯痛」や、咬み合わせの調整を何度繰り返しても患者さんが納得する咬み合わせが得られない「咬合違和感症候群(Phantom Bite Syndrome)」があります。高い低いだけでなく、「歯が滑る」「どこで咬んでいいかわからない」などの訴えも見られます。咬み合わせと肩こりや腰痛、頭痛、体のねじれや姿勢の歪みといった全身の不調との「誤った関連付け」がなされているケースも少なくありません。「ここを少し削ればよくなる」と原因を物理的な歯の形に求め、歯科処置を切望するのも特徴的です。

これらの歯科心身症は、歯科処置を契機に発症することが多いので、処置を行った歯科医師が、責任を感じて自分だけで抱え込み疲弊してしまうこともあります。その挙句に「精神科に行くべき」「歯科に行くべき」などと、いわば「たらい回し」にされ、患者さんはドクターショッピングに陥り積極的な治療にたどり着けず苦しみ、医療者との隔たりが生じてしまう。医療の狭間に陥りやすい歯科心身症の患者さんを救済することは、患者さんだけでなく歯科医師の助けにもなると考えています。

「新しい治療技術の導入」によって疼痛などの諸症状の緩和を目指されていると伺いましたが、これはどういった研究になるでしょうか?

- 渡邉:

- 最近導入したのはリハビリ領域で活用されている「GAS(Goal Attainment Scaling)」です。これは、治療の目標を患者さんと医療チームが一緒に設定して、受診を重ねるごとに達成度を一緒に評価していくスケールです。大切なのは「叶わないくらい高い目標」ではなく「3ヵ月くらいでここまでいけたらいいね」などと、話し合いながら「実現可能なレベルを患者さんと一緒に設定する」ことだと思っています。患者さんにとっては「医療者と一緒に治療していく」という認識を持つきっかけになるのではと考えています。

口の中の症状は、治るまでに時間がかかることが珍しくありません。「治る」といっても、「現在の症状がゼロになる」と捉える方もいれば、「日常生活に支障がない程度であれば大丈夫」と捉える方もいます。また、医療者側からは「良くなっている」と感じても、患者さん本人が「全然治らない」というケースも。医師と患者さんとの認識の差を小さくし、患者さんの精神的な負担を軽減しながら、一緒に治療に取り組めるようにするために、GASは一つ有効な手段なのではと考えています。

脳画像は、歯科心身症の診療にどう役立ちますか?

- 渡邉:

- 脳画像は治療の導入部分で大きな役割を果たしていると感じています。複数の歯科にかかっても原因が見つからなかった患者さんの中には「自分が訴えている症状を否定されている」と感じている方も少なくありません。画像によって異常が可視化されることで、どのような病気かを理解しやすくなることはもちろん、「私の言っていることが嘘じゃないと証明された」と、患者さんが安心されることもあります。歯科心身症の治療では主に抗うつ薬などの向精神薬が使用されるのですが、服薬に抵抗をお持ちの患者さんもおられます。まずは画像で異常な感覚を可視化し、次に薬での治療が必要であることを理解してもらう、というステップが必要。「歯の問題なのになぜ抗うつ薬を飲むのか」と不安に感じる方でも画像を見て頂きながら説明することによって比較的スムーズに受け入れてもらえる実感があり、手ごたえを感じています。

「遠隔医療の拡大」にも取り組まれていると伺いましたが、詳しくお聞きできますか?

- 渡邉:

- 患者さんの年齢層は高齢化しており、通院自体が難しい方がおられます。初診だけで終わってしまうケースもあり、継続して診察できないことを非常にもどかしく感じていました。患者さんは色々なことを調べて、やっとの思いで当科にたどりついたと思うので。適切な治療に結び付け、継続的に支援する目的で、遠隔診療の充実や拡大も重要な課題の一つだと捉えています。一方で、オンライン診療では、対面診察なしで薬を処方することになり、医療行為として実施していくにはどのタイミングなら遠隔診療が可能か、どのような手法を用いるのが良いかなどフレームワークが大切で、それは我々の力だけでは難しいと感じています。

産学連携について

これまでに産学連携のご経験はありますか?

- 渡邉:

- 経験はありません。ただ、今後はある程度企業の力を借りなければ、一部の研究は限界があると感じています。実際に、現在進めている脳画像の解析も我々の力だけでは到底太刀打ちできない状態です。他大学の専門家の先生の指導を受けながら何とか形になってきている状態なので、色々な方の力を借りながら未解明の部分を一つずつ明らかにしていきたいです。

どのような企業と一緒に取り組んでみたいと考えていますか?

- 渡邉:

- 口腔領域の感覚のことに興味を持っていただける企業を想定しています。脳画像のことに特化している企業は複数あるのですが、「口腔領域の異常感覚」となると、なかなか難しいのが現実です。製薬系企業の知見をお借りできればと考えたことがあるのですが、歯科心身症の患者数や反応性のばらつきから、特定の薬剤での研究は治療への制限が大きく、断念したこともありました。

検査の部分においては、協力いただけることがあるかと思います。以前使用していた味覚検査キットは販売中止になってしまって。実際に味の液体を使うので検査には時間を要しましたが、個人的には実生活での味の感じ方に近い、有用な検査だと思っていました。現在は、電気を流すことで味覚のしきい値は調べられるものの、味の「感じ方」は調べられない。今後、検査キットを作ってもらえると、検査結果から知見が得られる可能性があると考えています。

歯科心身症の社会的な認知度の低さに対して、何か取り組まれていますか?

- 渡邉:

- 歯科医師の先生方が歯科心身症の患者さんの対応に難渋しつつも、抱え込んで苦しんでいて、この問題を解決していかなければと考えています。治療に行き詰まり悩んでいる開業医の先生方の支えにもなれればと、まずは学内から取り組みを始めています。ここ数年は、当院の矯正歯科の先生方と一緒に「合同診療」に取り組んでいます。合同診療は、精神疾患の既往がある方や、感覚に対し敏感さをお持ちの方を対象とし、侵襲的な治療を開始する前に、その必要性や合意性について考える貴重な機会となっています。来年度は他の科との合同診療も検討しています。

プロモーター教員としての取り組み

プロモーター教員を引き受けられて、いかがですか。

- 渡邉:

- これまでも産学連携に興味を持ってきたものの、具体的にどう動いたらいいかがわからずじまいだったので、今回チャンスがあるならばぜひ!と思い参加しました。現時点では、自分の中で産学連携に興味をもって理解できたことだけでも、大きい財産です。産学連携に興味がある学部生や大学院生に対し情報提供もできています。

私達は先生と企業の間、またアカデミア同士の連携をお手伝いさせていただいています。先生からみて我々にご要望やご希望があればぜひ伺いたいです。

- 渡邉:

- さまざまな機会を設けていただけること自体、すごくありがたいです。

あえて申し上げると、研究を組み立てる段階で、早い段階から色々とご相談できると助かります。例えば、始めから企業などとの連携を前提とした研究ではなくても、研究計画の草案の段階で「〇〇の企業と連携するとより研究が発展しそう」などのアドバイスを頂ける機会があってもいいかな、と思います。

さいごに

先生のご趣味や週末の過ごし方について教えてください。

- 渡邉:

- 基本的には子供たちと過ごすことを大切にしてきました。私は田舎育ちで、いつも山や川のそばで育ってきたので、自然の中で過ごす時間が好きです。自然が作り出す偶然の色合い、朝日や夕焼けの景色や、季節が変わるときの空気のにおいに癒されます。子供たちが小さな頃は、友達家族とキャンプに行ったり、スキーに行ったりしていました。自然の中で色々な人と触れ合い子供たちの成長を共有できることは私にとってとても幸せなことです。子供たちが大きくなって手が離れてからは、研究についつい没頭してしまうことも多いのですが、どんなに忙しくても日々自然を感じる時間を楽しんでいます。きっと、身体が「自然が好き」という感覚を覚えて、無意識に求めているんだろうなと思います。「感覚と認知」というのは本当に、おもしろい。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください

医療イノベーション機構

openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT

東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。